縁起

- HISTORY AND ORIGINS -

「谷の地蔵さん」と親しみを込めて古くから信仰を集めてきた地蔵院は、室町管領・細川頼之公の創建以来、細川家の寺として存在し檀家を受け入れずにおりました。戦後、文化財登録を機に一般公開され、竹林に囲まれた境内から「竹寺」とも呼ばれるようになり、訪れる人々の心のふるさととなっています。

地蔵院の由緒

当山は衣笠山地蔵院といい、臨済禅宗の寺で、夢窓国師を開山とし、伝教大師の作といわれる延命安産の地蔵菩薩を本尊としております。とんちで有名な一休禅師生誕の寺で、6歳で得度されるまで、お母上様の愛情に包まれて、この寺でお育ちになりました。

もともと、この地は歌人・藤原家良公の山荘跡で、南北朝時代の貞治六年(一三六七)に室町管領・細川頼之公が夢窓国師の高弟・宗鏡禅師を招請して伽藍を建立されました。これが現在の地蔵院です。

その後、北朝系の三天皇の御願寺に準ぜられましたが応仁・文明の兵乱で焼失。皇室と細川家の援助により復興し、現在に至ります。

本堂には本尊の地蔵菩薩、夢窓国師・宗鏡禅師・細川頼之公の木像を安置しています。現方丈(京都市登録有形文化財)と、その前にある平庭式枯山水庭園「十六羅漢の庭」(京都市登録名勝)は、江戸時代の貞享三年(一六八六)に再建されたものです。

開基である細川頼之公は、将軍足利義満公を補佐した管領職として知られ、南北両朝の和合に尽力しました。その墓は「細川石」とよばれ、今も当院の境内にございます。

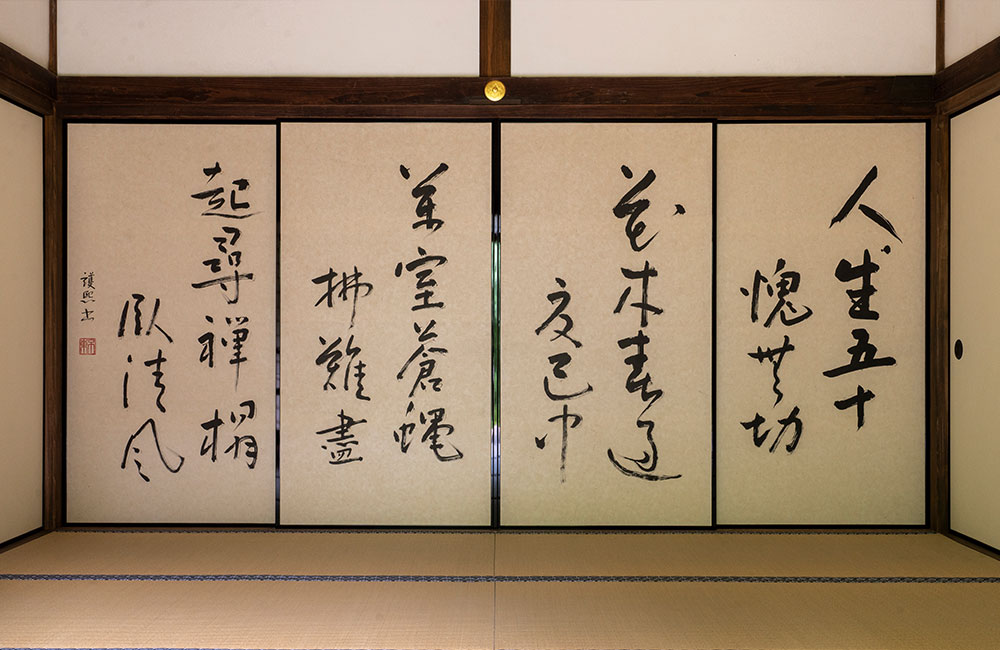

細川護熙元総理大臣 奉納

細川家の現在の当主は、細川護煕元総理大臣です。ご先祖様であられる細川頼之公ゆかりの寺、地蔵院に襖絵と襖書をご奉納くださいました。

※襖絵・襖書は、入れ替え制で、3作品のうちの1作品が展示公開されています。入れ替え時期は、不定期ですので、拝観カレンダーでご確認ください。